Alforria

Pary - grupo de mineiros, circa. 1885. MG, Brasil. Foto de Marc Ferrez / Acervo IMS.

Alforria não era sinônimo de liberdade. Em termos jurídicos, a alforria transformava um indivíduo considerado “coisa” em alguma “coisa liberta".

Alforria, na prática, significou o fim do cárcere privado para indivíduos coisificados, para que pudessem continuar lutando por condição de vida livre, embora estivessem presos a uma sociedade estruturalmente escravista.

Foi necessária a elaboração de muitas estratégias de resistência para que a liberdade se mantivesse no cotidiano prático desses indivíduos. Ainda, estar alforriado não os tornava, legalmente, cidadãos.

Por essa razão, a sobrevivência física – bem como a manutenção da liberdade – dos escravos alforriados ou libertos se manifestava, estrategicamente, na vida em comunidade, nos laços de solidariedade, no fortalecimento do pertencimento étnico, e nas organizações religiosas e políticas.

As sociabilidades eram mais prováveis na vivência dos escravizados urbanos, quando comparados aos campesinos, devido à circulação diária de pessoas e informações, aproximando corpos e equipamentos administrativos. Nas capitais, também transitavam os intelectuais, os letrados. Ali, abriam-se possibilidades de letramento, mesmo sendo um direito negado a pretos e pardos, além do acesso às informações do que acontecia nas outras províncias e países.

As reuniões de escravizados, forros e livres aconteciam nos festejos; batuques; capoeiras; candomblés. Foram momentos importantes para a manutenção do sentimento de comunidade, nesses povos. Para torná-los socialmente vivos. Ainda mais valiam, esses momentos, por representarem a oportunidade de troca de informações, de saberes sobre o cotidiano alheio, também sobre os senhores e suas “casas grandes”. Eram planejadas fugas ou acolhimento de quem fugiu, troca de estratégias legais e ilegais em busca da liberdade.

Não à toa, essas reuniões eram motivo de desconfiança e repressão por parte da população branca, tanto no campo quanto nas cidades. Não apenas os Quilombos eram temidos pelo potencial político e físico de acabar com a escravidão. Bastava um branco fazer uma contagem simples de sujeitos negros pelas ruas das capitais provincianas, ou na sua plantação e senzala, para se dar conta de que estavam em desvantagem numérica. Era evidente a olho nu: o branco só poderia contar com a vantagem do seu lugar de opressão esvaziadora de gente (que foi o processo de escravização colonial).

Também, basta um branco fazer uma contagem simples de sujeitos não-brancos reunidos, em uma roda qualquer, para temer um motim, e acionar alguma técnica de dispersão ou repressão. O “medo branco” veio, pouco a pouco, elaborando uma imagem deturpada da vítima negra de propensão à violência, construíndo uma imagem do negro violento e perigoso para esconder seus próprios atos de violência embaixo da capa de um “suposto” medo.

Era inaceitável que esses homens e mulheres coisificados pensassem em se libertar; se revoltar contra o sistema e seus “donos”. Era inadmissível que eles exigissem diretos como a liberdade e a igualdade.

Enquanto isso, vão se constituindo as bases do “privilégio branco”: a certeza de que só o fato de ter nascido com essa cor já garante um lugar social de favorecimento, que choca quando não é garantido, ou quando é “ameaçado” por um negro.

Por isso, mesmo após a abolição garantida legalmente, centenas de anos são marcados por perseguição aos capoeiras, aos terreiros, às rodas de samba, forrós, bailes funk, e qualquer reunião de corpos pretos que possam estar tramando algum tipo de resistência reparadora à sistemática opressão, violência e morte submetidas aos descendentes negros, por quase 400 anos.

Havia, também, o “medo negro” pairando no ar. O medo da re-escravização: temor gerado muito antes da abolição e que perdurou, já que após 1831 – quando todo africano traficado para o Brasil deveria ser considerado legalmente livre –, o tráfico dessas pessoas ainda acontecia. Mesmo sendo oficialmente proibido o tráfico internacional, na grande maioria das províncias (atuais estados brasileiros), o tráfico interprovincial foi mantido até 1888.

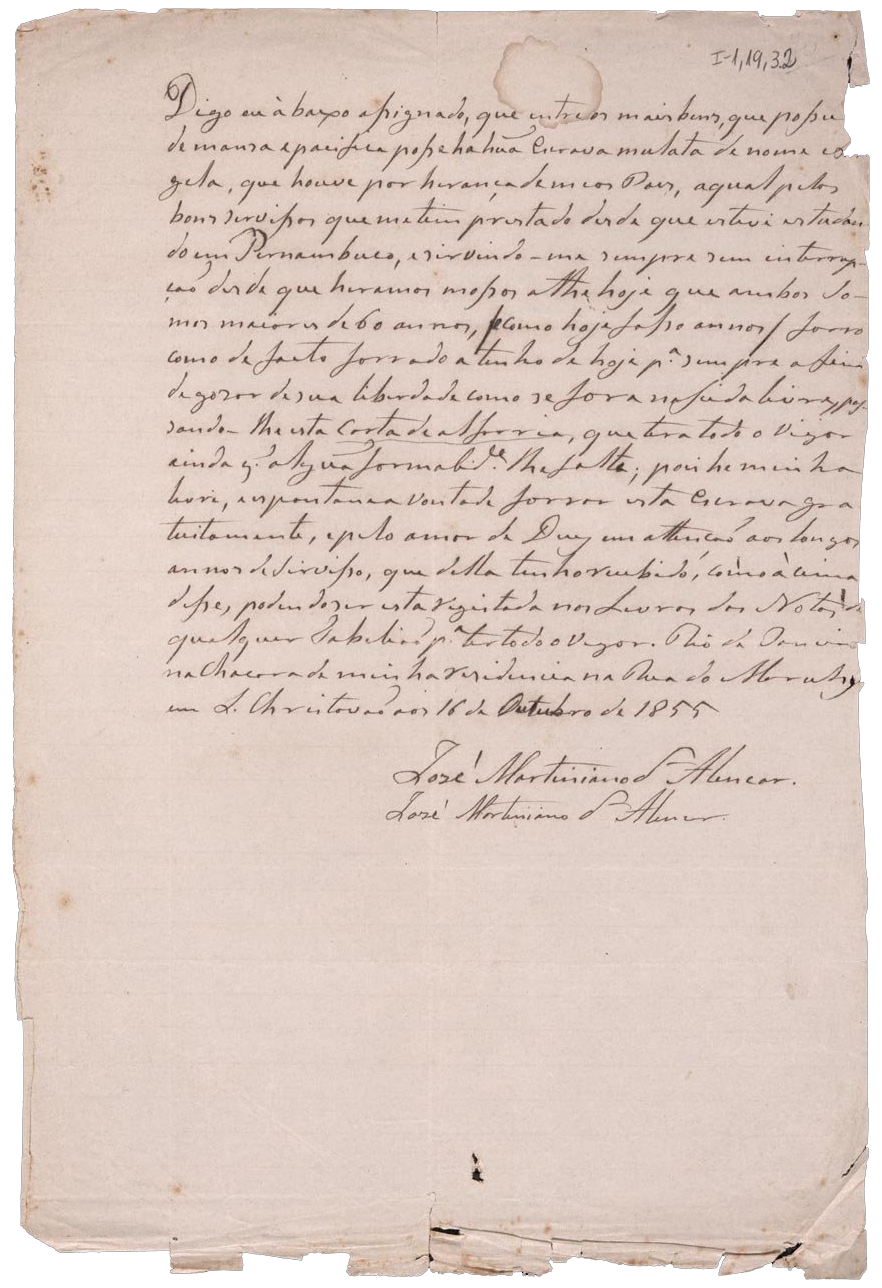

Esse medo se estendeu aos tratos. Um documento tão importante e tão almejado por todo negro escravizado, a Carta de Alforria (comprada pelo escravo ou concedida pelo senhor), poderia não ser respeitada. Os negros temiam que ela também pudesse deixar de representar um direito real de liberdade. Afinal, a palavra de qualquer branco, nessa época, valia muito mais do que qualquer documento nas mãos de um preto.

Muitos casos de re-escravização ficaram conhecidos, além dos tantos outros não registrados. Também eram comuns as acusações por crimes não cometidos, tentativas de posse por senhores corruptos, perseguições de capatazes insatisfeitos ou vingativos contra negros libertos. Muitas capturas e anulações de Cartas de Alforria aconteceram.

O termo alforria é uma expressão árabe que significa “a liberdade”. Para que um escravo conseguisse uma carta de alforria era preciso juntar o dinheiro equivalente às suas habilidades e o valor de uma “peça” vigente no mercado. Assim, ele poderia propor uma oferta “justa” em troca do investimento feito pelo seu senhor, ao comprá-lo. Vale lembrar que o escravo era considerado uma mercadoria, um bem, uma peça comercializável e cara em todo o mundo da escravidão colonial.

Por vezes, o escravo trabalhava uma vida inteira para juntar o valor da Carta ou conseguir um empréstimo em banco, como na Caixa Econômica Federal – que poderia cobrir os valores estipulados e corrigidos pelo dono da sua posse –. Na prática, nada garantia ou obrigava que a sua oferta fosse aceita.

Existem, também, relatos de acordos comerciais – evidenciando a complexidade dessas relações –, de escravizados que pagaram suas alforrias de forma parcelada. É claro, fora a oportunidade para casos de falsas alegações, forjando o não cumprimento total do acordo, ao final da dívida. Elas geraram a perda de todos os direitos de liberdade dos negros, bem como o desperdício do dinheiro investido, sendo o sujeito obrigado a permanecer ou voltar para a condição de escravo.

Legalmente, um senhor (escravocrata) não poderia recusar uma oferta justa de pedido de alforria se ela equivalesse ao valor de mercado vigente, habilidades, sexo e idade do proponente. Portanto, era possível, ao escravo, o direito de prestar queixa contra seu dono. Tais queixas seriam remetidas ao governador da província ou, até, ao próprio Imperador. Mas, muitas etapas, que exigiam a comunicação desse fatos, precisavam ser cumpridas para que a solicitação chegasse até as autoridades. Elas ainda tinham o poder de aceitar, ou não, os custosos argumentos.

Em geral, as alforrias concedidas por livre e espontânea vontade dos senhores aconteciam para os escravos velhos e os adoecidos, de acordo com a conveniência e relação da família com eles. Em muitos casos, essa livre e espontânea concessão aconteceu como forma de eximir o branco de alimentar, vestir e cuidar de um negro não mais produtivo.

Após 1831, houve um grande aumento nas solicitações de alforria. Fato decorrente do trabalho incessante de organizações negras e entidades comerciais como Irmandades do Rosário e de São Benedito. Vinculadas ao movimento abolicionista, elas destinavam parte de seus lucros para um fundo de emancipação de pessoas escravizadas.

José Martiniano de Alencar. Carta de Alforria. Rio de Janeiro, 1855. Acervo Biblioteca Nacional.

Apesar de não saírem da tutela dos seus senhores, na infância (pela óbvia razão de dependência de seus pais), os filhos da Lei do Ventre Livre geraram uma mudança social importantíssima no Brasil do século XIX. Mesmo, na prática, continuando a serem vistos e tratados como escravos nas casas grandes, eles não podiam ser comercializados e deveriam ser remunerados para exercer suas funções. Essa remuneração poderia ser dinheiro utilizado para comprar a alforria dos pais, bem como futuras esposas e maridos.

Fossem eles de cor preta ou parda, a Lei do Ventre Livre (resultado das lutas populares por liberdade) fez surgir uma primeira categoria social, dentro do próprio regime escravista, que atrapalhava sua homogeneidade, gerava insegurança e exigia que a intelectualidade passasse a pensar em novas estratégias de subjugar essa nova categoria.

A inevitável mistura que vinha acontecendo entre brancos e negros, em sua grande maioria, fruto de estupros e violências contra mulheres negras escravizadas, trouxe, à elite branca, uma necessidade de pensar no futuro dessas relações.

Assim, surgem as classificações para hierarquizar essas misturas, marcando inferioridade dentro do regime escravista: mulato; mameluco; cafuzo; e demais variações, representando o cruzamento de branco com negro. Essas pessoas representavam, aos brancos, seres inúteis à escravidão, após Lei do Ventre Livre. Afinal, já não poderiam ser vendidas como um bem, tampouco condicionadas ao mesmo regime de submissão dos não libertos. A denominação desses grupos se originou da comparação a um animal infértil. A mula designava um fruto que servia apenas para o trabalho assalariado, o que não era visto como algo de valor, na época.

No contexto econômico, o Brasil colonial girava em torno da produção agrícola. Por isso, a maior parte da população se concentrava na zona rural. Os maiores cargos políticos eram ocupados por senhores de engenhos (coronéis), que eram, também, donos de escravos. Os escravos, por sua vez, eram seres humanos considerados “bens” de alto valor mercadológico, mas sem direito algum, à margem da estrutura, salvo servidão incondicional ao seu dono.

Havia, ainda, no meio urbano, os aristocratas. Eles podiam ser, também, mineradores ou latifundiários. Ou seja, escravocratas. As camadas dominantes eram diversificadas, sendo ocupadas por donos de escravos, grandes comerciantes e burocratas.

No meio urbano colonial do Brasil, surgiram profissões como a dos artesãos e pequenos comerciantes, que também recorriam ao trabalho escravo para, efetivamente, produzir seus bens de comércio e de serviços.

Todas essas nuances da escravidão e do processo de abolição ficam submersos nos relatos superficiais da "história oficial", destituindo os negros escravizados do seu papel de protagonistas da própria libertação.

É preciso olhar de forma justa para o nosso passado, entendendo que os brancos europeus protagonizaram o escravismo desempenhando o papel principal na invenção e implantação da escravidão colonial nas Américas.

O Continente Africano não teria séculos de conflitos em seus territórios se não fossem os processos de colonização europeia. Assim como não teriam sido afundados, muitos países, em um atraso industrial, se não tivessem sido sequestrados de suas riquezas minerais e humanas, incansavelmente, por séculos.

O protagonismo branco se apresenta na invenção da história da escravidão negra africana. Agora, na história do fim do tráfico internacional, interprovincial, das alforrias e de todas as leis criadas até a Abolição, só há um protagonista: o negro africano, e neste território, o afro-brasileiro.

A escravidão deixou de ser um sistema sócio-econômico viável no Brasil devido à pressão e à resistência dos sujeitos, movimentos, levantes, protestos, rebeliões e guerras organizadas diariamente pela população cativa ou fora do cativeiro. Também pelos protestos e apoios dos descendentes dos escravizados, dos mestiços e pobres livres. Ainda, havia uma pequena parcela branca que discordava desse sistema e se posicionava a favor do movimento abolicionista.

Eis a ressalva fundamental: trata-se de uma liberdade conquistada de forma precária, já que ainda paira, sobre o imaginário brasileiro, um branco europeu no papel de concessor da liberdade do povo preto, como verdadeiro herói da história negra. Na verdade, ele foi o elemento de ameaça a essa precária liberdade, independente da condição legal do negro afro-brasileiro. E ainda é.

Um negro se tornava forro quando era libertado diretamente por seu senhor. E liberto, quando comprava sua liberdade ou a obtinha por lei e promessas do Governo para prestar serviços especiais, como nas guerras (vide soldados de Henrique Dias, os praças do batalhão de Libertos da guerra da Independência, na Bahia). No entanto, em vários casos, essas promessas não foram cumpridas. Como o caso da Guerra do Paraguai. Sabe-se, também, que qualquer documento de alforria era facilmente revogado diante da alegação de um branco proprietário de terras ou escravocrata.

A alforria por meio da concessão senhorial era pouco comum, já que o escravizado não era visto como uma pessoa, e sim como uma mercadoria; um investimento sobre o qual o proprietário não queria ter prejuízos.

Houve casos registrados nos quais senhores receberam escravos em forma de herança, e optaram por alforria-los. Isso acontecia pela idade avançada do escravizado, pela gratidão aos serviços prestados, ou mesmo pela "invalidade" do escravo, por sua falta de condições físicas úteis à servidão.

Alforrias também eram negociadas por meio de acordos de casamento com outros proprietários, assim como por meio de complementos na negociações de outros tipos de “bens”. Casos extraordinários de pedidos de alforria deixados em testamentos ou mesmo cartas de amor também marcaram essa opressiva relação socioeconômica no País.

A escravidão, embora fosse um processo de extrema violência física e psíquica, era uma relação humana complexa, marcada por experiências diversas.

Sujeitos livres – detentores de todos os direitos, de um passado e um futuro nos seus territórios natal – foram sequestrados e forçados a tornarem-se escravos, ao mesmo tempo em que um homem comum, bem como seus descentes, “da noite pro dia”, ganharam o status de “senhor”. Por gerações, ele é educado a se tornar um escravizador.

À medida em que essas relações foram se conflitando, diversos desfechos aconteciam, e muitas relações surgiram neste território, o chamado Brasil.

Referências

CASTRO, Hebe M. Mattos. Laços de família e direitos no final da escravidão In: História da vida privada no Brasil II: Império: a corte e a modernidade nacional, São Paulo: Cia das Letras, 1997.

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo, Companhia das Letras, 1990.

FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1997.

GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro – século XIX. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995.

PINSKY, Jaime. Escravidão no Brasil. 17edi. São Paulo: Contexto, 2000.

PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. 41 ed. São Paulo, Brasiliense, 1994.

RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800 – 1850). Campinas-SP: UNICAMP/CECULT, 2000.

SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

STOLCKE, Verena. Cafeicultura: homens, mulheres e capital (1850-1980). Tradução: Denise Bottmann e João R. Martins Filho. São Paulo: Brasiliense, 1986.

“Um dos propósitos do afrofile® é manter vivo e amplificar o conhecimento da história afro-brasileira para todos.”